六月初的安克雷奇,热心的极昼偷来了更多时间,午夜的日落的橘漫洇到日出,傍晚微醺到凌晨两三点。尽管你可以看见绵延不绝的雪山,但白天阳光毒辣。

次日,我搭车去苏厄徳看冰川,距离安克雷奇两个半小时的小城。我在直达苏厄徳的公路入口处搭车,举着白板,伸出大拇指。

车辆不是很多,阳光燥热。半小时后,一辆黑色的车停下了。我十分惊喜。

这是我此次旅行搭上的第一趟顺风车,没料到我的第一趟顺风车主就是如此独特的人。车主的家其实在安克雷奇,并不是顺路去往苏厄徳,但他看见我在烈日下站了很久,第一次路过时想着,如果再次路过,我还在那,就送我去苏厄徳。往返五小时的车程,他并非顺路,特意送一程,我难以相信世界上有这么好的人。

随着我和他的对话深入,他的故事就如电影般放映。

车主名叫杰森,是一名退役美军。他曾随着美军驻扎营地环游世界,从意大利,德国,到利比亚,伊朗,伊拉克,中东各地,再到日本。他们乘坐军用飞机去往各个目的地。当兵期间,因为身上带着枪,人们总是与他们小心地保持距离,很少接触交流。为了更加近距离地看世界,获得另一种看世界的视角,兵役结束后,他又花六年进行环球背包旅行,最后来到阿拉斯加,选择定居。

退伍后的背包旅行,他都是睡帐篷露营在外。一次徒步,他被三只熊困在山顶的小木屋里,没有任何水和食物,等待了三天三夜才出来。

谈到军旅生活,他的眼睛里都是故事。他曾参与和目睹许多美国在中东的战争,包括伊拉克战争。杰森在枪林弹雨中幸存,他给我看了他腿上枪击留下的疤痕,很大很深。他失去过很多战友,也枪毙他人,他受到了各种荣誉,荣誉勋章(美国最高军事荣衔, 迄今只颁发过3460次)和紫心勋章(美国军方颁发给对战事有贡献或负伤的人员)。

他谈到他的邻居来自乌克兰,是一对夫妻,一对双胞胎女儿还在乌克兰,没法来美国。他们每天以泪洗面,他也很无奈。

“很多朋友说他们战后得了PTSD”杰森停了一下,“但我会我告诉自己那是我的工作。我在那是做好工作。不管我是否赞成战争。”

他痴了一下,眼睛似乎有些湿润。

“你经历过战争,有过杀戮,但也有过救死扶伤吧。”我问道。

对于救死扶伤,杰森不愿多谈。但在沙特阿拉伯,他和战友们解救被拐卖和绑架的女孩,美国政府给予了他们使用枪支,枪毙罪犯。最开始这些女孩完全不信任他们,甚至挣扎反抗,但有次有个女孩会说一些英语,他告诉她们现在她们安全了。就这样,他解救了二十五个被性贩卖的女孩,改变了她们的命运。他是绝对的女权主义者,虽然不以女权主义者标签自己,但默默无闻做了很多。

现在平时也没太多忙的事情,杰森就坚持每天做好事,小到微笑着说你好,到特地送我一程,他说如果我无处可去,欢迎去他家,他还坚持志愿给流浪汉提供庇护,给他们做饭。他厨艺涉猎广泛,不只是意大利菜,西班牙菜和一些南美菜也样样拿手。

这一切看起来是如此具有冲突性,杰森看起来是如此复杂矛盾。但这就是战争。战争无关普通人,甚至是服兵役的公民,它无关国家这个文化体,只是政治家的游戏。如果得知杰森参与了伊拉克战争,人们或认为他罪大恶极;可当我正真站在杰森面前,听他用缓慢而沙哑的声音说出自己的故事时,我却发现他也只是一个人,一个复杂的人,而不只是政治符号–千千万万军人中的一个数字。他的手下曾有杀戮,但也做过太多大部分人无法做到的善事。我不禁畅想,若是我和他的国家之间发生了战争,此时谈笑风生、很有共鸣的我们将失去和平交流的可能。现在坐在他车上的我,可能将变成他枪下不相识的无辜者。如果战争降临,我们都将被贴上标签,甚至是挂上军衔——我不是我,他不是他,是受牵连而被符号化的伤亡和军人人数。

曾经,我总以为大部分人二三十岁就死了,生活在自己的影子里,日复一日地生活。一栋楼,每个窗子里每天不同时间都在上演重复的事情,就像符号或程序。我努力破茧,努力挣扎,想挣脱缰绳,奔向旷野。杰森的背影在旷野上闪烁,我从他的身上看到了人生多样性的可能。

杰森把我送到了里徳的家,我的第二个沙发主。里德的家坐落在雪山和草甸之间,就像童话里的小木屋。

我和里德和杰敏相见。他们真的特别热情和友善,杰敏一直絮絮叨叨,嘘寒问暖,特别可爱,很关心我。担心我饿了,就给我做了牛肉taco,担心我冷,给我睡的小木屋里开好暖气,特地拿来了更多的被褥。没想到第一次见面的陌生人就如亲人相见,真的很温暖。

饭后已是八点,但外面依然日光充足,他们带着我去探索雪山下的原始森林。

山泉汩汩,瀑水成虹,原始森林和雪山是完美的组合。一侧是丛林,一侧是纯粹的,童话般,浅蓝色的海洋。我常见高原上的雪山,但这是我第一次见到海洋与雪山相辉映。山川和海洋,雪山与森林,草甸与野花,掩映如画。

里德和杰敏对各种野生植物了如指掌,边徒步边给我做各种介绍,我们采野果,食野果。我们见到了许多野生蓝莓。他们说,七月野生莓果将漫山遍野,八月,菌类将如雨后春笋般涌现,十月将迎来初雪。五周前,这里还是点缀着白雪,现在各类绿植已经没及我的胸口,太阳似乎不需要休息。

十五年前,里德厌倦了自己的工作,便辞职了,和前妻离婚后,来到了他从未涉足的阿拉斯加,决定不再离开。25岁那年,杰敏每天过着同样的生活,但有朋友开车从俄勒冈北上去阿拉斯加,于是她说走就走,加入了那次公路旅行。来到阿拉斯加后,她也被彻底迷住,并选择了不再回头,就留下吧。或许是命中注定,自由果断的人儿相遇了。

出门是无边的天然花园,平时他们一起丛林探险、冰原徒步,冬天一起滑雪。上个周末,他们还在海洋与雪山之间漂泊。两个人,一只皮划艇,没有目的。他们相视一笑,说那是一个星光比晚风更轻盈的夜晚,只有月亮在轻轻唱。

杰敏还和我讲了她另一个朋友的故事。她是一个生物学家,暑期来阿拉斯加做研究。她在这里遇见了她的爱人,也辞去了之前的工作,留下了。后来他们两个人一起去了很多地方,现在做户外导游等自由职业谋生。

因为一片土地,一个人,再加上一点点冲动,做出改变人生的决择。这样义无反顾的选择,真好。

——

次日,我去了Exit Glacier看蓝冰,十公里的距离,顺利搭到了三趟顺风车,真的好幸运。我的相机没电了,车主翻遍了房车只为给我找到C接口的数据线。我真的特别感激。我喜欢聆听他人的人生和交换故事,更喜欢这种倾盖如故的缘分。素不相识却能在一小时半小时内聊起种种,如多年未见的老友再次相逢。

我去bear glacier 划皮划艇看冰川。向着远方,城市的喧嚣消融在柔软的雪里,眼前是无尽旷野,脚下是蓝色星球。

海水是毫无瑕疵的牛奶蓝,波纹如初生婴儿的均匀呼吸般柔和。峡湾的海水深蓝透彻,雪如碎玉,冰如明鉴,冰川幽蓝,清澈透亮。

我必须要和冰川保持其高度两倍的距离,因为冰川一直处于运动的状态,或消融,或破裂,或翻滚。离得太近,倾倒的冰川可能将我吞没。我亲眼目睹冰川破裂,滚动,还有在海面跃起的鲸鱼,休憩于浮冰之上的海狮妈妈和宝宝。

但我眼前所见让人屏住呼吸的只是冰川一角,它的十分之一,海水以下的真容未现,我漂泊在海上,其实是在冰川上滑行。这些冰川来自二十公里外的千年冰川,而这些冰川来自美国最大的1800平方公里的哈丁冰原。

我愿自己一直能如这冰川一般,清澈、纯粹、一尘不染。

上岸后,向导捡到一个矿泉水瓶,递给我,问我瓶盖上写的是不是中文。我一看,竟然是康师傅矿泉水。

这个来自中国的矿泉水瓶比很多很多人都幸运,没有顾虑和枷锁,一贫如洗,却进行了跨越半球的航行。

它来自太平洋西海岸,漂洋过海来到了阿拉斯加。我不知道它的足迹,它或许来自荡漾着蓝眼泪的海边,然后漂到了开满樱花的海边的春天,听电车驶过,漂到了白令海峡,漂到了阿拉斯加。它看见了如泰坦尼克号般的邮轮而感叹自己的平庸,或撞上了像派那样的少年才想起自己的初心,人终归平凡,但自由可贵,因此珍惜旅途所见。

它让我想起曾经看到的一个视频:一个人把自己的骨灰放在漂流瓶里,再放上一张纸条,告诉所有人他的骨灰正在进行环球旅行。如果你拾起了它,请把它放回大海吧!任它随风与海浪而去。

于是我在瓶子里放下一张纸条记录我旅行的起点,写上:

“这是一个来自中国的矿泉水瓶,很幸运有机会看看世界,漂洋过海。我是一个十八岁的中国女孩,阿拉斯加是我旅行的起点,我在这遇到了这个家乡的朋友,现在它将继续它的环球航行,我也将继续我从北极到南极的搭车旅行。如果你见到了他,请告诉我他的旅行进展,再把他放入大海继续旅程!”

从日落到日出的搭车旅行,我的第三个沙发主

因为入城出城麻烦且需要很多时间,虽然时至傍晚,我还是准备继续搭车,就在顺风车上过夜。阿拉斯加已经几乎极昼, 我还可以看到日出日落光影的变化。

Jake把我送到了离安克雷奇45英里的去往费尔班克斯的高速路口。

夜晚的小城日落降临,漫天的晚霞弥漫,粉色和紫色融在一起化不开,晕染了雪山。在这一片温柔妩媚中,月亮点缀出清香的意境。这样的晚霞在几乎是极昼的阿拉斯加可遇而不可求。此时已经是晚上的10:30,而我距离费尔班克斯还有六个多小时车程。

我站在高速路的一边,竖起了拇指搭车。很快有人停车了,虽然她只到二十分钟车程远的地方,我还是上车了——一点一点靠近目的地。下车后我继续搭车,今晚的晚霞很美,但等了四五十分钟也没搭上车。有两个人停了,但他们能够达到的最远的地方是荒郊野岭,路上车极少,无居民,有野生动物出没。

一辆白色的没有牌照的车疾驰而来,摇摇晃晃,一个疯疯癫癫的女生探出头,大叫,在非常大的引擎声中依然清晰,“不好意思,你是中国人!我们不能让你搭车!”车飞驰而去。

果然越往北走人烟稀少,也容易遇到奇怪的人。不久,一个戴着头盔,骑摩托车的男生走进小卖部。他向我走来,问我要不要来支烟。我说,我不抽烟的。

得知我去哪,他说太远了,没法送我去。我打量着他,实话实说,他的摩托车看起来特别不靠谱,我是不会搭的。

“我家就在那个路口,今晚可以住我那,有空房间。”他说到。

“我要赶路,应该能搭上车的。”看他笑得非常诡异,我马上拒绝。

他说已是深夜,很担心我无处可去。我是抗拒的,直觉告诉我,如此主动,他必不是好人。他说,他一个小时后会再来这,如果我还在那,没搭上车就去他家吧。我想着赶紧离开这里。

十五分后,终于搭上车了,车主把我送到了一个叫休斯顿的小城——说是小城,其实只有一个加油站、两家小卖部,并且都关了。因为新冠,唯一的营地也没人,余下的所有便是荒原。此时,天空仅存微弱暗淡的粉色。

—–

已是凌晨十二点,公路上没有车驶过,天地寂寥,只有偶尔飞过的孤鸟。夏天阿拉斯加的蚊子是普通蚊子的三倍之大,他们的盘旋之声在黑暗中更加烦人。今晚怕是搭不上车了,再坚持一会吧,日落一小时后,天还未全部织满墨色,就是日出。也算是完成了我人生清单中的一项,在外呆上一晚,在无人的大街上漫步或是骑摩托车兜风, 从日落等到天亮去看日出。

几辆货车和救护车路过,却没有停。于是我打开手机手电筒,晃动着。一辆白色皮卡车停了。

“你好,你去哪?”我奔跑上前,“我从阿拉斯加搭车去乌斯怀亚。现在越往北走越好。”

“什么?乌斯怀亚?”

“太疯狂了。”他说到,“风暴就要来了!”他指着我身后挤满半边天黑压压的云,离地平线那么那么近。

“你不能待这,看到了吗!暴风雨!”

我不知所措。“我可以今晚睡你家沙发吗,我可以出费用的!”

“不好意思,”他说到,“我可以开车送你去最近的居民点,那里有客栈。”

“好,谢谢。”风暴就要来临,我走投无路。他收拾了一下后排车座,那里放着一把长枪,他递给我。这是我人生中第一次接触真枪,特别重。

一路上我们聊了很多。他叫柯林,他晚上在外狩猎,因为黑熊只在一定时间段出没。我希望可以借他的帐篷,他犹豫了一下,答应了,但没有营地。得知他家有院子,我问可否扎营,他答应了。到了他家,乌云已经压得喘不过气了,在幽绿的丛林深处的独栋木屋,野花野草环绕,与夜色融为一体。

进入他家,我大吃一惊。屋里有一只大狼狗,特别乱;墙上挂满了各种动物的皮毛,头颅,柜子上堆满了各种角和爪子,但柔和的灯光中和了这一切血腥联想所产生的刺激。

“不好意思,有点乱,我没预料到有客人。”他有些不好意思地笑道。“我就像个动物一样生活。”

他从冰箱里取出一大块黑熊肉做taco, 那是他一周前杀死的黑熊,还十分新鲜。我从未吃过熊肉,也未意料到有一天我会吃熊肉。他烧火烤肉,准备好后,便给我介绍屋内的动物。

最吸引眼球的是一大块黑熊皮草,长度有一堵墙那么高,来自一只追杀他的黑熊。

一次他在山里狩猎,山顶上跑下来一只比他大很多黑熊,抱着树桩,向他追来。他一惊,幸运的是跑到了皮卡拿起了来福枪,一枪击中,多枪射死了黑熊。他给我拿来那只黑熊的头骨,他依然保存至今。除此,墙上还有两个鹿首,五张巨大的浣熊皮,两串十一二张厚实的兔毛,狐狸皮,十几个驯鹿角,一个鸡爪—他的狗咬死了一只他养了七年的鸡。经常在外,他偶遇过两次大脚野人,多次看到大脚野人的脚印——但他并没有伤害他们,只是静静的,不想打扰。

曾是美军的他祖上三代都狩猎。他带我去看了他的枪,各种型号,从手枪到来福、步枪,大部分非常长, 很沉,一共十八把, 用来射击大象的子弹和我的中指差不多长度。书柜里堆满了炸药制作说明书,科林给了我一包他曾经在美军时的即食肉,永远不会过期。和他聊天,我知晓他因参军负伤,所以他不需要工作,美国政府对其生活有所保障。现在科林过着非常自由的生活,狩猎是他最大的兴趣爱好。

我们的谈话持续到了深夜。我了解到,他想远离尘世,热爱阿拉斯加的辽阔和这里的自由,于是他选择在此定居。他曾经的小木屋,只有一间房,在森林更深处,住着他,他的妻子,和两个孩子。但他的妻子恨他,厌恶这种生活,于是带着孩子离开了,去了爱荷华。他不知道他们具体去了哪,也不知道她们何时会归家,什么时候他可以再和孩子相见。但他喜欢阿拉斯加的野性,无尽的郊野和自由,所以他愿在这老去。

科林人真的特别好,不仅让我睡在了屋内,还给我拿来了被褥,很舒服。出于关心,他一定要塞给我一把匕首,教我防身。匕首很精致,上面的刻花标志着它的贵重,我不好意思收下,但科林坚决要我带着,说如果哪里过安检不允许带可以先寄给他,他再寄给我。他教了我一些防身技巧,找给我相关的视频,要我保存在手机里。次日,早餐过后,科林开车送我去高速路搭车,还给我买了驱蚊水。为了方便我搭车,特意送我到下一个小镇。

我不知道如何答谢如此郑重的招待,我的第三个沙发主,我给他留下了明信片和文字,想着等我到了南极,一定要给他寄去一封从南极邮局到北极的信件。

——-

离开北极,我沿着阿拉斯加公路搭车前往加拿大。这条长达近三千公里的公路,沿线少有居民,都是冰原与原始森林。黑熊,驼鹿,狼,各种袭人的野生动物常常出没,而从北极到加拿大边境的五百公里只有两个人口仅一千的小镇。除了小镇,其他地方没有任何信号。

四周前,这里还是白雪皑皑,而此时白桦树已是蓊绿,象征着六月之初,夏天降临。树叶将在九月飘零,十月迎来初雪。极昼的炙热阳光烘烤大地,临近傍晚的凌晨又撕开面具,寒气袭人。沿线的无人区,没有信号,过往的车辆在到达下一个目的地之前往往需要行驶非常远的距离。在这搭车如果能搭上,应该可以开过一段不小的距离;但若不能,我将面临袭人的野兽,成群的蚊子。

相比野生动物的神出鬼没,更让我担心的就是人的未知性。和阿特交流我才知晓,昨天我遇到对我大叫的女孩和骑摩托车的男孩的瓦斯拉就是一个臭名昭著的白人为中心的小城, 毒品泛滥。阿特和我说,有一次他在这条公路上驾车,看见一个女孩被扔出了车外,然后车就开走了。但野外很危险,于是他让女孩上了车,才知晓她和车主发生了摩擦。

我先是搭上一个石油工人的车。他大半辈子在北极圈内工作,开采石油。阿拉斯加的冬季,北极圈内,长达三个月的极夜。大陆上什么也没有,很平坦,只有被白雪覆盖的苔原,尽头是北冰洋。他们住在营地里,他的朋友曾尝试划皮划艇渡过白令海峡,却在到达俄罗斯境内被捕。因为阿拉斯加原住民印第安人也是黄种人,不少人歧视印第安人,他建议我在硬纸板写上我的出发点和目的地,防止被当作印第安人而错过搭车的机会。他给了我一块硬纸板,写明去向去往南极,过往的车辆从远处就可以看到。

到达能去的最远的距离后,我在路边下车。我举起硬纸板,等待下一趟顺风车去往阿拉斯加和加拿大旷野之间的最后一个小镇托克。

等了半小时后,我搭上了两个本地人的车。坐副驾驶的爷爷说他一定要停车,因为这里没有任何人,到处是黑熊,晚上不能待那。

他笑道,搭顺风车是年轻人干的事。然后和我聊起了他的故事—十九岁那年,零下三十度的冬季,一个牛仔男孩从西雅图搭车向北,穿越加拿大,回托克的家。

—–

在这阿拉斯加最偏远的小镇,什么奇怪的人都有。因为偏远寒冷,有很多酗酒的懒汉,整天游手好闲,但他们酗酒的原因就是孤独。雪天的酒吧里,夏天的大街上,酗酒的流浪汉结伴躺在一起。上趟顺风车车主说如果他们靠近,我需要的就是大叫,让他们离开。我闻言还是有点害怕,若是他们身上有枪或是刀怎么办?我依然记得我在安克雷奇偶遇流浪汉的经历。

到了托克小镇,距离加拿大边境不远了,我继续搭车。从下午四点开始,蚊虫成群,炙热的阳光让人焦躁不安,但一辆又一辆的车驶去。五点,六点,七点,八点,直到晚上九点的五个小时,没一台车停下。第一次这么长时间都没搭上车,我的耐心有点磨灭了。

我只好去加油站拦车,一个个人的问,但答案都是否定,有的是房车自驾的,有的是本地人,没有人伸出援助之手。

我进入了一个小商铺,站班的是一个体型健壮魁梧,有着花臂的男子。他叫安德鲁。

“你好,我被困在这里了,六七个小时也没搭到车。你愿意开车送我去边境吗?我可以出些费用。”

“那可能是因为你露的皮肤不够多。” 我吓一跳,但他的笑容却十分有亲和力。

“玩笑话。不好意思,不是我不想,加拿大不准我入境,我有犯罪历史。”他说道,“不过我可以帮你问问别人寻求帮助。”

他是这么多个小时来第一个帮助我的人。

他非常热心: “我知道一个人肯定会帮你。Ms. Crystal,她在教堂领头。”于是他帮我打通了这位基督教徒的电话,她是一个黑白混血,在阿拉斯加这个白人话语占主导权的地方,因为黑人个人身份和受歧视的经历,她是小镇上出了名的热心人。但Ms Crystal 去外地了,并未在托克。他俩又帮我联系其他可能愿意帮忙的人,托克非常小,所以小镇居民都相识。

安德鲁虽然曾是黑帮的一员,但他如今过着不能更普通的生活——在小店铺上班,晚上十点下班回家后给家人做饭。他的热心让我想起了之前读到的一个故事,一个给未来的自己寄信的小店,但是寄信不能超过十年。一位刚入狱的人想寄封信给二十年后的自己,店主答应了。店主说,面对十几年监狱生涯还能期待未来的人,她实在是找不出拒绝他的理由。这句话很能戳中我。

在我绝望之时,伸出援助之手的,是那些平时许多人持有偏见的边缘化人群,我有些感慨。

—–

已是晚上十一点,天还未黑,微弱的亮光支持我继续走下去。最终我在小店里找到了一对印第安人夫妻,他们说着上塔纳纳语,一种全世界不到一百人会使用的语言, 一种濒临灭绝的语言。他们愿意开车去边境,收费六十美元。但上车以后,开了一段后,他们说要我多出三十美元的汽油钱。但我已身无分文,只有信用卡。去往边境的路坑坑洼洼,时至深夜,路上没有任何其他车辆,也没有任何信号。他们把车停下,说是出去透一下气,把我留在了车内,女生拿出啤酒和香烟,靠在车门上,应该是在室外抽烟。我有些害怕。

他们继续开车,好在是在极昼的阿拉斯加,日光给我足够的安全感。看见前面有一栋建筑,他们让我下了车。等到我走近才知晓,那是来的方向的美国海关,距离加拿大海关还有32公里(20miles)。

“你有防熊喷雾吗?”

“防蚊喷雾?”

“手枪?”

“今晚住哪?”

“这里距加拿大边境海关还有二十英里,你不可能走过去的,不能在周围走动,有熊和驼鹿。”

海关警察非常吃惊。

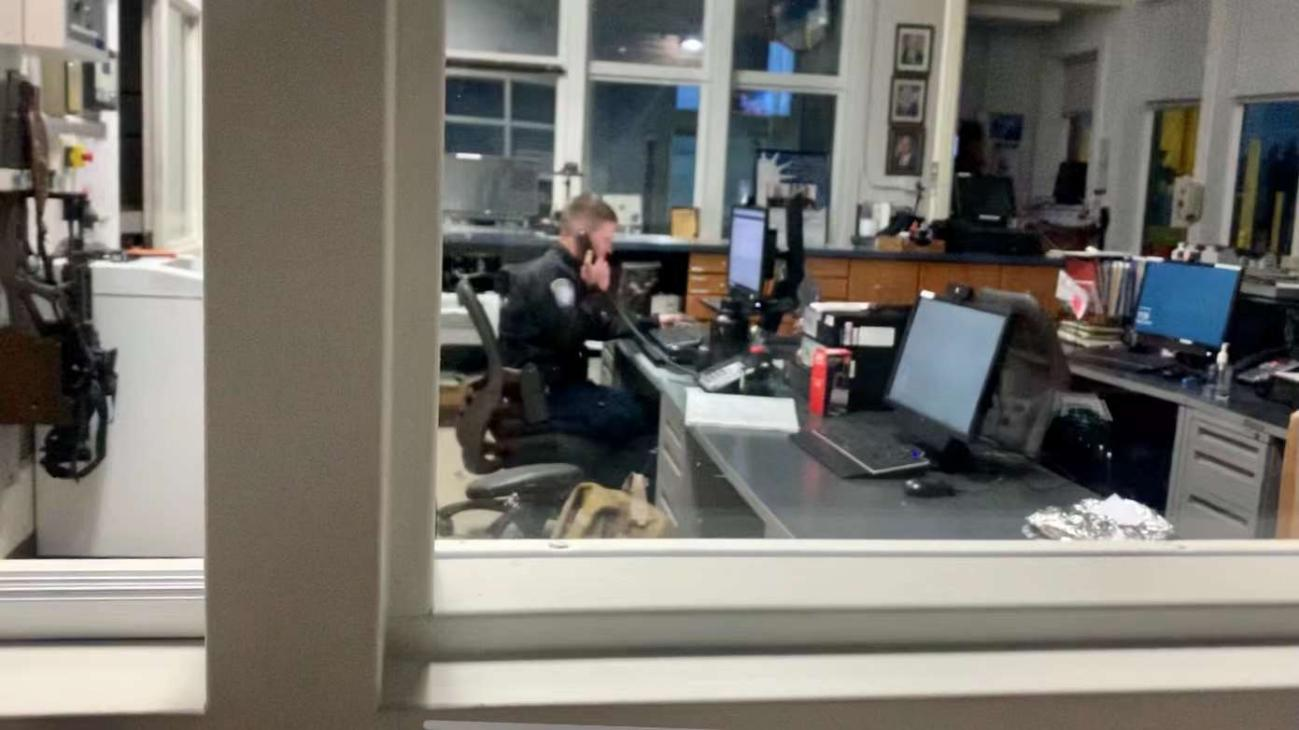

我本想是在海关过夜,没想到既没有可以待的地方,也没有信号,而且我缺少了的入境表格,只有在网络下可以填写。

于是海关警察帮忙到处联系,想送我返程到托克小镇。最后他帮我拦到了一辆车,当我回到镇上时已经是凌晨三点,寒风刺骨,穿透我的身体,带走了最后一点温度。街上除了酗酒的人,空荡荡的。我突然觉得,我和那些酒鬼还蛮像的,同样的失魂落魄,同样的无处可归。好在我在一个营地废弃的小木屋里找到了睡袋和防潮垫,在这个布满灰尘但温暖的小小空间里沉沉睡去。

一觉醒来,已是晴空万里。

——

次日,我决定去教堂转转,再找Crystal寻求帮助。电话很快接通,Crystal说她非常抱歉,昨晚没能帮上忙,但她一定会再做尝试。半小时后,电话响了,Crystal说半小时后就会有人来接我。我和她虽从未相见,但我很清晰记住了她的声音,非常的清澈,也非常的温暖。

我在教堂外等待,来接我的是一个年过六旬的爷爷卡罗,他也是教堂里的一份子。他是一个退休老师,喜欢机械。得知我的旅行,他非常惊喜——他曾骑摩托车进行南北美穿越。其实他一周前才从印度和尼泊尔回美国。在这保守偏僻的小城,很少有人离开阿拉斯加,甚至托克。他靠着省吃俭用,骑着摩托车去了很多地方。

这条公路上有很多从南美洲、中美洲、和美国骑摩托车和自行车前往北极圈的人,有时候路上机械突发故障,前不着村后不着店的,他便会前去帮忙。他收集了很多废弃的老爷车,把它们改造成可用的车辆。他还将一台废弃的巴士改造成了一个可移动的小屋,给沙发客居住。

他和我说,这里真的很难搭车,有时候背包客站上一天也搭不上车。几年前两个墨西哥人摩旅去北极,摩托车坏了,在路上站了一天,没人停车,也没有维修店,他们完全陷入了困境。也许是因为他们满身纹身,也没人愿意信任,更别说帮助了。他把他们接回家,住在巴士小家里,给他们修摩托。

我们聊着,车迅速开过,目光之余,我留意到了马路上站着一个头发凌乱的人,旁边是破旧的背包。

“等等!”我喊道。这是我旅行途中第一次碰到除我外搭车的人,“我们可不可以倒回去接他?他今天可能站在那五六个小时也没有车,我不想他像我之前那样,搭不上车。”

我有搭过很多车,睡过很多张沙发,受到太多善意,我不知道如何回报——我可以做的,或许就是尽我所能帮助别人。

他很快掉头,我们把他接上了车。每一个和我们擦肩而过的看似普通的人都是一本书,静待读者一页页地翻阅。

我身旁这个人头发凌乱,衣着破旧,但充满流浪者自由不羁的气质。他叫贡纳尔,来自挪威,是一个旅行作家,已经走遍190国,出版7本书–其实他是世界上第一个在世界上所有国家进行两次旅行的人,拥有吉尼斯纪录,一天游历五大洲五国。他去过世界上最鲜为人知的二十个国家,从也门到几内亚比索,到所罗门群岛。此行他要横穿加拿大。由于从安克雷奇到怀特霍斯没有航班,他得搭车去加拿大。

一台1983年制造的vovo老爷车驰骋在这空旷的无人区。这台车,充满了故事。里面坐着痴心妄想,疯疯癫癫的普通人。车轮所及的地方,扬起的尘土里飘起了一首《平凡之路》。

—–

没人愿意带搭车的背包客过边境,因为托克在外名声不好,边境毒品走私、人口贩卖等非法活动严重,一但被查出来,司机也要入狱。过了加拿大边境,我想搭车应该会更加方便,但没想到,搭车穿越加拿大是一项如此巨大的挑战。

我在海关出口等待了一个多小时,没有车停。乌云铺天盖地而来,暴雨如针扎进土壤,我撑着伞在雨中,但风无孔不入地舔着我身体的每个部分–甚至是发根。一辆卡车停了,但司机只是在本地进行泥土的运输,他只能把我捎到两公里外的小镇,海狸溪——说是小镇,其实只有一个餐厅和一个加油站。而沿着公路向前走的五六百公里,是无人区。

我站在小镇的尽头拦车,感觉自己站在世界的尽头。一两小时内只有一辆车驶过,而且很多是重复的—镇上屈指可数的居民开车闲逛。我站了好久好久,从倾盆大雨,到濛濛细雨,到阳光泻下,再到大雨滂沱,到天空放晴,到逐渐灰暗,不知过了多久,我一看时间,我已经在路边从下午两点站到了凌晨十二点。八小时,很少有车,且没有一台车停。我被彻底的困住了。

一对夫妻在小镇咨询中心停了下来,我前去和他们交流。他们来自伦敦,准备花十八个月从阿拉斯加出发骑行去阿根廷,他们已经骑了三周,一路上就露营在野外。我羡慕他们一同浪迹天涯,无拘无束,同甘共苦的爱情,也被他们的野性勇敢和坚韧所激励。他们的鼓励把有些绝望的我拉了回来。

夜深了,没有任何声响。我用小镇咨询中心外的椅子搭出一个小小的庇护所,垫子做床,中心平台上的栏杆可以一定程度上防熊和狼。

我的小小庇护所之外的世界很安静,远处若有摩托车或车辆驶来,声响格外清晰。好像全世界只有那一种声音,一点风吹草动,便把躁动不安的我推到马路上招手。我就这样来来回回,希望与绝望来回拉锯,将夜晚锯得破碎而漫长。

第二天的七点半,我又起来搭车。咨询中心的人看见了我,很关心,给我泡了热咖啡,又开车回家给我带来了苹果,香蕉,贝果,香肠和奶酪。她给了我一个巨大的黑色塑料袋,剪出一个黑洞做雨衣遮风挡雨。她说这是世界上最难搭车的地方之一,几乎是个死胡同。

“三年前,两个人在这搭车,三天也没搭着,隔很远也闻得到他们的气味,于是我让他们洗个澡,然后在板子上写上 ’我们洗了澡,洗了脸,请带我们去怀特霍斯吧‘ 他们终于搭上了车。”

她给了我一块泡沫板。我在正面写上了“已经在这站了18小时,需要去怀特霍斯的一程,” 怕不够清晰,我又在背面写上“目的地,阿根廷” 举起泡沫板,我继续拦车。